「アーキテクチャ」という言葉、ITの本や記事でよく見かけませんか?

でも、「聞いたことはあるけど説明できない…」という人がほとんどだと思います。

実はアーキテクチャとは、“仕組み”や“構造”を考えることを意味します。

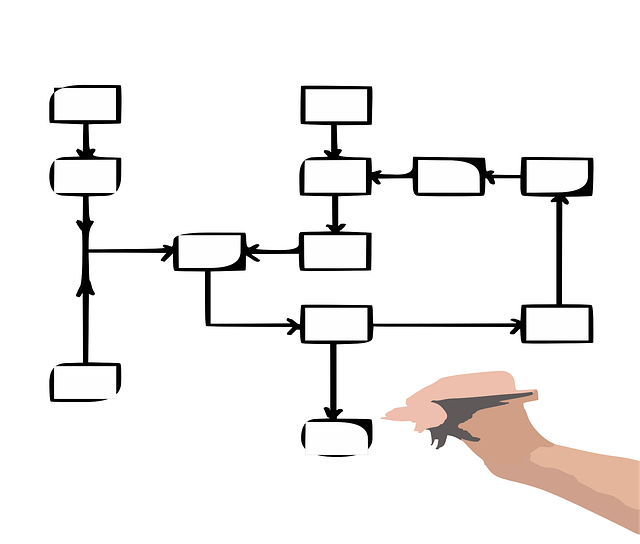

たとえば家を建てるとき、「どこに柱を立てるか」「配線や水道をどう通すか」といった設計が必要ですよね。

ITの世界でも同じで、システムやアプリをつくるときの“設計図”がアーキテクチャなのです。

この記事では、

- アーキテクチャとはそもそも何か

- どんな場面で使われる言葉なのか

- どんな種類があるのか

を、初心者でもわかるように図解イメージと具体例でやさしく解説していきます。

「ITの仕組みがちょっとわかるようになりたい」

そんなあなたにぴったりの入門ガイドです。

アーキテクチャとは?(まずはざっくり意味から)

「アーキテクチャ(architecture)」とは、もともと英語で「建築」や「構造」という意味の言葉です。

ITの世界では、「システムやソフトウェアをどのように組み立てるか」という設計の考え方を指します。

たとえば家を建てるとき、いきなり壁を立てたり家具を置いたりはしませんよね。

まずは「どこに玄関を作るか」「部屋の数はいくつにするか」「水道や電気はどこを通すか」など、全体の構造(設計図)を考えます。

この「家の設計図」にあたるのが、ITにおけるアーキテクチャです。

もう少し身近な言葉でいうと

アーキテクチャとは、「どんな部品を、どんな順番で組み合わせるか」を決める考え方です。

たとえばスマホアプリでも、次のような構造があります。

- 画面を表示する部分(見た目)

- 情報を処理する部分(頭脳)

- データを保存する部分(記憶)

この3つがバラバラでは動きません。

どの部分がどの役割を担当するのかを設計することこそ、アーキテクチャの考え方なのです。

つまり、アーキテクチャとは

- 「仕組み」や「構造」を表す設計思想

- システムやアプリが“どのように動くか”を決めるルール

- 家でいうところの「設計図」や「骨組み」

どんな場面で使われるのか

アーキテクチャという言葉は、ITのさまざまな場面で登場します。

たとえば――

- システムアーキテクチャ:サーバーやネットワークの構成を考えるとき

- ソフトウェアアーキテクチャ:プログラム内部の構造を考えるとき

- ネットワークアーキテクチャ:通信の流れや階層構造を設計するとき

どれも「全体をどう組み合わせるか」を考えるという点で共通しています。

つまり、アーキテクチャとは“モノづくりの基本設計”のような存在です。

まとめ

- アーキテクチャとは、ITの仕組みを「どんな構造で動かすか」を考える設計の考え方。

- 細かい技術の前に、この“設計図の存在”を意識できると、IT全体の理解がぐっと深まります。

なぜアーキテクチャが重要なのか?

アーキテクチャは、ITシステムを作るうえで“土台”となる考え方です。

もしこの土台がしっかりしていなければ、どんなに見た目をきれいに作っても、あとから必ず崩れてしまいます。

たとえば、家の設計図なしで家を建てたらどうなるでしょうか。

最初は壁も屋根もできて一見立派に見えるかもしれませんが――

後から「電気が通らない」「水道が届かない」「耐震性が足りない」などの問題が次々に起きるはずです。

ITの世界でもまったく同じです。

アーキテクチャがないまま作ると、システムのつながりやデータの流れがバラバラになり、トラブルや修正が増えていくのです。

仕組みを“後から直す”のはとても大変

たとえば、アプリをリリースしたあとに「この機能を追加したい」と思っても、

最初の構造(アーキテクチャ)がしっかりしていないと、ほんの少しの修正にも多くの時間がかかります。

逆に、最初に設計が整理されていれば、

- 新しい機能を足しても他に影響しにくい

- 不具合をすぐに特定できる

- 他の人が見ても仕組みを理解しやすい

といったメリットが生まれます。

つまり、アーキテクチャは「成長できるシステム」を作るための設計図なのです。

チーム開発では“共通の言葉”にもなる

アーキテクチャは、開発チームにとって“共通の地図”のような役割もあります。

メンバーが増えても、「この部分は何を担当しているのか」が明確なら、すぐに作業を分担できます。

逆に、アーキテクチャが整理されていないと――

誰かが直したつもりで他の部分が壊れる、ということがよく起こります。

その結果、「誰も全体を理解できていないシステム」になってしまうのです。

長く使える仕組みを作るための基盤

アーキテクチャをきちんと設計することは、

「今動けばいい」ではなく「将来も安心して使える」システムを作ることにつながります。

- あとから機能を追加しやすい

- 他の人が引き継ぎやすい

- 問題が起きても原因を探しやすい

このように、アーキテクチャは見えない部分で“安定性”と“拡張性”を支えています。

まとめ

- アーキテクチャは、システム全体の“設計図”のようなもの

- 設計があると、修正・追加・保守がスムーズになる

- チームで作業するときの“共通の地図”になる

- 長く使える仕組みを作るための基盤になる

アーキテクチャの種類(どんな場面で使われるのか)

ひとくちに「アーキテクチャ」といっても、使われる場面によって意味が少しずつ違います。

家でいえば、「建物全体の設計」「配線や水回りの設計」「家具の配置」といったように、目的に応じて設計のレベルが変わるのです。

ITの世界でも同じで、アーキテクチャにはいくつかの種類があります。

ここでは、初心者がよく目にする3つの代表的なタイプを紹介します。

1.システムアーキテクチャ ― 全体の構成を決める設計

システムアーキテクチャは、IT全体の“構造”を考えるための設計です。

どんなサーバーを使うか、どこにデータを置くか、どの機器をどうつなぐか――といった大きな視点の設計を担当します。

たとえば企業のWebサービスなら、

- ユーザーの操作を受け取る「Webサーバー」

- データを保存する「データベースサーバー」

- 社内で管理する「バックアップシステム」

といった複数の仕組みをどう組み合わせるかを考えるのが、システムアーキテクチャの仕事です。

💡 例えるなら「家の設計士」

どこに柱を立てるか、どこに部屋を置くか――全体の構造を考える役割です。

2.ソフトウェアアーキテクチャ ― プログラムの中の構造を決める設計

ソフトウェアアーキテクチャは、プログラム内部の「仕組み」を設計する考え方です。

システムアーキテクチャが“建物全体”の設計だとすれば、こちらは“部屋の中のレイアウト”にあたります。

たとえばアプリを作るとき、

- 画面を表示する部分(UI)

- 処理を行う部分(ロジック)

- データを保存する部分(データ層)

を分けて考えるのが、ソフトウェアアーキテクチャの考え方です。

このように、役割を明確に分けておくことで、後から修正しやすく、ミスも減ります。

💡 有名な例:「三層アーキテクチャ(3層構造)」

アプリ開発では、UI層・ロジック層・データ層の3つに分ける設計が基本です。

構造を整理するだけで、動作も安定し、保守も簡単になります。

3.ネットワークアーキテクチャ ― 通信の仕組みを設計する考え方

ネットワークアーキテクチャは、インターネット上でデータをどのようにやり取りするかを考える設計です。

「どんなルールで通信するのか」「データがどの経路を通るのか」を定めます。

たとえば、メールを送る、Webページを開くといった動作も、

背後では複数の“通信層”が連携しています。

この通信の階層構造を体系化したのが、OSI参照モデルなどのネットワークアーキテクチャです。

💡 例えるなら「道路と信号の設計図」

どの道を通って、どの順番でデータ(車)が進むのかを決めるのが、ネットワークアーキテクチャです。

4.その他のアーキテクチャ(知っておくと便利)

| アーキテクチャ名 | 主な内容 | 初心者向けの理解ポイント |

|---|---|---|

| クライアントサーバー型 | PCやスマホ(クライアント)とサーバーが通信する構造 | Webサービスの基本構造 |

| マイクロサービス型 | 機能ごとに小さなサービスを分けて構築する設計 | 開発や修正がしやすい |

| クラウドアーキテクチャ | クラウド上で動くシステムの設計 | AWSやAzureなどの仕組み |

| データアーキテクチャ | データの保存・流れを設計する仕組み | データベース設計や分析基盤に使われる |

まとめ

- アーキテクチャには、目的に応じた種類がある

- システム全体、ソフトウェアの中、ネットワーク構造などレベルが異なる

- どれも「安定して動く仕組み」を作るための設計思想

アーキテクチャが役立つ場面(身近な例で考える)

「アーキテクチャ」と聞くと難しそうですが、実は私たちの身の回りでも同じ考え方が使われています。

ここでは、身近な例を通して「アーキテクチャがあると何が良いのか」をイメージしてみましょう。

1.家のインターネット構成 ― モデムとルーターの関係も“アーキテクチャ”

たとえば、家のインターネット環境。

「モデム」「ルーター」「Wi-Fi」などがつながって動いていますが、

これも立派な“ネットワークアーキテクチャ”です。

モデムは「外の世界(インターネット)」とつなぐ装置、

ルーターは「家の中の通信を分ける」装置。

この2つの役割が整理されているからこそ、スマホ・PC・テレビが同時に通信できるのです。

もしこれを適当に配線したら、通信が混線したり、遅くなったりします。

つまり、仕組みの構造(アーキテクチャ)を意識して設計することで、安定した動作が実現するというわけです。

💡 ポイント:

アーキテクチャは「つなぎ方のルール」を決めることで、トラブルを減らす。

2.スマホアプリの仕組み ― 見た目と中身を分ける設計

たとえばスマホのニュースアプリ。

あなたが記事を開くとき、画面に文字を表示する部分(見た目)と、

記事のデータを取りに行く部分(中身)は別々に動いています。

このように、「見せる部分」「処理する部分」「保存する部分」を分ける構造をソフトウェアアーキテクチャと呼びます。

もしこれを全部ひとつの仕組みにまとめてしまうと――

デザインを変えるたびに、データ処理のコードまで修正しなければならず、非常に効率が悪くなります。

💡 ポイント:

アーキテクチャを意識すると、“あとから変えやすい仕組み”を作れる。

3.クラウドサービス ― 世界中の人が同時に使える仕組み

クラウド(Googleドライブ、Dropbox、ChatGPTなど)も、アーキテクチャの考え方がなければ成立しません。

どんなに利用者が増えても安定して動くのは、

「サーバーを分散して配置する」「処理を自動で振り分ける」といったクラウドアーキテクチャが設計されているからです。

これにより、世界中の人が同時にアクセスしても、データが混ざることなく安全に利用できます。

💡 ポイント:

アーキテクチャは、「スケール(拡張)」と「安定性」を両立させる仕組み。

4.仕事のチーム運営にも通じる“設計の考え方”

アーキテクチャの考え方は、実はIT以外の場面にも応用できます。

たとえば職場のチーム運営を考えてみましょう。

- 情報共有の流れを決める(誰が何を報告するか)

- 役割を分ける(リーダー・メンバー・サポート)

- ルールを決める(連絡手段・締切)

これらも、チームという“システム”のアーキテクチャといえます。

設計がしっかりしていれば、混乱や重複が減り、チームがスムーズに動きます。

💡 ポイント:

アーキテクチャは「仕組みを整理して、ムダをなくす考え方」。

まとめ

- アーキテクチャは、ITだけでなく日常にも応用できる考え方

- 家のネット構成、アプリの仕組み、クラウド、チーム運営などにも共通している

- ポイントは「構造を整理して、ムダや混乱をなくす」こと

アーキテクチャが変わると何が変わるのか(進化の流れと実際の影響)

アーキテクチャは、単なる「設計思想」ではなく、時代の流れとともに進化してきました。

そして、その進化は私たちの生活やサービスの使い方にも大きく影響しています。

ここでは、ITの発展とともにアーキテクチャがどのように変化してきたのか、

その違いとメリット・デメリットをやさしく整理してみましょう。

1.昔のアーキテクチャ:すべてがひとつのシステムにまとまっていた

昔のコンピューターでは、すべての処理を1台の機械が行っていました。

プログラムの中に画面表示・計算・データ保存のすべてが組み込まれており、

まるで“ひとつの巨大な箱”のような構造です。

これを「モノリシックアーキテクチャ」と呼びます。

💡 例えるなら:ワンフロアの大企業

全部署が同じ部屋で作業しているような状態です。

情報共有は早いけれど、何かトラブルがあると全体に影響が出てしまいます。

メリット: シンプルで構築が早い

デメリット: 変更に弱く、機能追加が難しい

2.Webの普及とともに「分けてつなぐ」時代へ

インターネットが広がると、ひとつのシステムで完結する構造では限界が出てきました。

多くの人が同時にアクセスするようになり、

「サーバーを分ける」「データベースを別に置く」といった考え方が必要になったのです。

このとき登場したのが、先ほど紹介した「クライアントサーバー型」や「三層アーキテクチャ」。

“役割を分けて連携させる”という設計に進化しました。

💡 例えるなら:部署を分けたオフィス

営業・経理・開発がそれぞれ独立して働くようなイメージです。

お互いが連携しながら、全体として効率よく動きます。

3.クラウド時代の到来 ― より柔軟でスケーラブルな設計へ

近年は、さらにシステムが大規模化し、利用者も世界中に広がっています。

この時代に登場したのが「マイクロサービスアーキテクチャ」や「クラウドアーキテクチャ」です。

1台のサーバーに依存せず、複数の小さなサービスを組み合わせて動かすことで、

一部が故障しても他は動き続ける――そんな“止まらない仕組み”が実現しました。

💡 例えるなら:フードコートのような構造

ラーメン店が休んでも、カレー店は営業できる。

それぞれが独立していながら、全体ではひとつの空間(クラウド)として機能しています。

メリット: 安定性が高く、機能追加や修正がしやすい

デメリット: 構成が複雑で、管理や設計が難しい

4.現代のキーワード:「柔軟性」と「拡張性」

今の時代、アーキテクチャ設計で重視されているのは、

「柔軟に変えられること」と「大きくしても壊れないこと」。

スマホアプリ、AI、IoT、クラウド――

これらの新しいサービスを支えているのは、まさに最新のアーキテクチャ設計です。

💡 たとえば

- 新しい機能を追加しても、他の部分に影響が出ない

- 急にアクセスが増えても、自動でサーバーが増える

- セキュリティ更新をしても、サービスを止めずに対応できる

こうした動きを実現するのが、「設計の力=アーキテクチャの進化」なのです。

5.まとめ

| 時代 | 主なアーキテクチャ | 特徴 | 例えるなら |

|---|---|---|---|

| 1990年代 | モノリシック型 | すべて1つのシステム | ワンフロアの大企業 |

| 2000年代 | クライアントサーバー型・三層構造 | 役割を分けて効率化 | 部署に分かれたオフィス |

| 2010年代〜 | マイクロサービス・クラウド型 | 柔軟・拡張・分散化 | フードコートのような構造 |

どのアーキテクチャも、

「より安全に・より速く・より多くの人に使ってもらうための進化」なのです。

アーキテクチャを理解すると何が得になるのか(初心者への実践的メリット)

「アーキテクチャなんて、エンジニアが考えるものでしょ?」

――そう思う人もいるかもしれません。

でも実際は、IT初心者やビジネス職の人にとっても、アーキテクチャを理解することは非常に有益です。

ここでは、「知っているだけで得をする3つの理由」を紹介します。

1.ITニュースや職場の会話が理解しやすくなる

最近では、ニュースでも「システム障害」「クラウド移行」「サーバー負荷」などの言葉をよく耳にします。

これらの話題は、実はアーキテクチャと深く関係しています。

💬 たとえばこんな会話:

- 「サーバーが落ちた」→ サーバー側(提供側)の問題

- 「クライアントでエラーが出る」→ 利用者側(受け取る側)の問題

- 「クラウド移行で安定した」→ アーキテクチャを変えたことで仕組みが改善された

アーキテクチャの基本を理解していれば、こうした言葉の裏にある“仕組み”が見えてきます。

ニュースや職場のITトラブルも「何が起きているのか」を想像できるようになります。

💡 ポイント:

IT知識の理解は「構造を知る」ことから始まる。

アーキテクチャを知れば、専門用語が“会話の言葉”に変わります。

2.システム開発や業務改善の会話がスムーズになる

アーキテクチャの知識は、エンジニアだけでなく企画職・営業職・事務職にも役立ちます。

なぜなら、IT導入や業務改善の会話は、ほぼすべて“構造の話”だからです。

💬 たとえば:

- 「データベースを分けたほうが安全です」

- 「アプリの構成を三層化するとメンテしやすくなります」

こうした提案の意味を理解できれば、無駄な議論を減らし、正しい判断ができます。

“技術の仕組みをイメージできる人”は、どんな職種でも信頼されやすくなるのです。

💡 ポイント:

アーキテクチャを理解すると、

「技術の言葉で会話できる非エンジニア」になれる。

3.トラブルに強くなる ― 「どこが悪いのか」がわかるようになる

家庭のネットがつながらない、アプリが動かない、エラーが出る……

そんなときも、アーキテクチャの考え方を知っていれば原因を推測できます。

💬 たとえば:

- Wi-Fiはつながっている → ルーターは正常

- でもネットに出られない → モデムまたは回線側の問題

- 特定のアプリだけ落ちる → サーバーやアプリの構成に問題があるかも

つまり、「どの層で問題が起きているか」をイメージできるようになるのです。

これができると、サポートに連絡する際もスムーズに状況を伝えられます。

💡 ポイント:

構造を理解していると、“ただの利用者”から“仕組みを理解する人”になれる。

4.勉強を進めやすくなる ― ITパスポートや資格対策にも直結

ITパスポートや基本情報技術者試験では、「システム構成」や「ネットワーク構造」に関する問題が頻出です。

つまり、アーキテクチャの理解は試験勉強の基礎にもなります。

しかも、“丸暗記”よりも“構造のイメージ”で覚えるほうがずっと効率的です。

アーキテクチャの概念を理解しておくことで、専門用語も自然と整理されていきます。

💡 ポイント:

試験対策でも、アーキテクチャ理解は“得点源”になる。

5.まとめ ― 「仕組みを理解する力」があなたの武器になる

- アーキテクチャを知ると、ニュースや会話がわかる

- 業務改善やシステム導入で意見が言えるようになる

- トラブル対応も早く、勉強にも役立つ

つまり、アーキテクチャは“専門家だけの知識”ではなく、

ITを使うすべての人が身につけておくべき教養です。

💬 最後に一言:

「アーキテクチャ=設計の考え方」。

それを知ることで、あなたは“使う側”から“一歩進んだ理解者”へと変わります。